近日,中央广播电视总台和国家文物局联合摄制的大型系列纪录片《寻古中国·陶之路》,在央视综合频道播出,报道了西北大学文化遗产学院钱耀鹏教授团队科研成果。

国内知名考古学专家、教授钱耀鹏接受采访 张瑞芬摄

钱耀鹏作为国内知名考古学专家、教授,主持发掘了多个重要遗址,其中磨沟遗址发掘获“2008年度全国十大考古新发现”,开创了解剖发掘地下墓穴的先例,从而发现了许多有关丧葬习俗及埋葬过程的堆积证据。10月10日,记者走进钱耀鹏教授的办公室,对他的考古成就进行了深入的采访。

解开先秦“不封不树”葬仪的谜团

野外考古工作常常被考古人称为“下田野”。“我喜欢有挑战性的发掘对象。现象越复杂,越难判断,我就越有兴趣。案板遗址、枣树沟脑遗址、磨沟遗址……每一处都是新的挑战。”在多次的田野考古工作中,钱耀鹏解开了先秦“不封不树”葬仪的谜团。

在甘肃临潭磨沟墓地的发掘过程中,基于第三次发掘而确认的齐家文化末期墓葬坟丘,让钱耀鹏回想起2008年首次发掘时也曾遇到花土堆积而成的坟丘,却囿于史前墓葬没有坟丘的固有观念而未能及时识别。

“不封不树”是我国古代丧葬礼仪的形式之一,指的是墓葬没有封土堆与附属建筑,其旁也不栽种树木。一般认为,这种形式主要出现在人类历史的早期阶段和某些特殊时期。钱耀鹏表示,墓穴解剖所获证据表明,磨沟墓地的单人墓时常不具备即葬即埋的丧葬特点。一系列考古埋藏证据的新发现,无不凸显出重新思考“不封不树”和“墓而不坟”本义的必要性。从考古学角度而言,作为墓葬结构的一部分,墓上设施更易遭受破坏,保存完好者鲜有发现,因而考古界对墓上设施的了解程度远远不及对墓穴及棺椁等地下设施的了解。结合自己参加田野考古发掘时曾经遇到的坟丘,钱耀鹏愈发希望探究“不封不树”和“墓而不坟”背后的真相。

磨沟遗址出土的陶器 受访者供图

“句读之不知,惑之不解。”针对考古发现与史籍记载的矛盾现象,钱耀鹏进行了仔细的对比分析,认为这种矛盾源于对“不封不树”之前时间定语的忽略。实际上,史籍记载的“不封不树”以及“坟墓不培”等,普遍前置有“丧不过三年”或“三年之丧”等时间定语。亦即“不封不树”葬仪通常仅限于三年丧期,其后则形成“丘封之度与其树数”。“丘封之度”的涵盖范围并不限于墓葬坟丘,也应包括屋宇类墓上建筑。当然,丧期“不封”不等于不做封闭处理。

钱耀鹏介绍,古代丧葬过程非常复杂,理应包含思念之情的减淡、生死之隔逐步增大的阶段性葬仪。“不封不树”“墓而不坟”,通常应是以礼制规定的三年丧期为限,而“丘封之度与其树数”,通常完成于三年丧期之后,与前者并不矛盾。如此来看,磨沟遗址多人多次合葬等特殊埋藏现象,均有较为合理的考古学解释。

“不封不树”葬仪谜团的解开,完善了对我国古代丧葬礼制和习俗的解释,对研究古人借丧葬礼仪表达思念之情的伦理道德观念及古代社会秩序有重要意义。

研究解读仰韶酒文化遗存

在距今约5000多年前的陕西高陵杨官寨和陕西扶风案板等仰韶文化遗址中,考古人员发现了小口尖底瓶、葫芦口平底瓶和陶漏斗等器物。经检测发现,这些器物的内壁上残留着碳水化合物的沉淀痕迹,也成为远古酿酒活动的无声见证。

为了解尖底瓶的功能和用途,西北大学环境考古实验室对仰韶文化尖底瓶的残留物成分进行分析实验。西北大学文化遗产学院钱耀鹏教授介绍,收集到小口尖底瓶材料标本以后,比较多的是对残留物分析,诸如淀粉粒、植硅体等微植物遗存和化学成分分析,尖底瓶应该是和酿酒有关。其他专家也曾对这三种器物中的残留物进行了淀粉粒和植硅体分析,不仅得出了同样的结果,同时还借助民族学中的原始酿酒工艺复原了中国最早谷芽酒的酿制过程。研究认为,先民是以黍和薏苡(也称菩提子)为基本原料,辅以野生小麦族种子、栝楼根山药及百合等,放入小口尖底瓶或平底瓶中与水混合,并将瓶口密封,利用厌氧菌催化发酵而产生乙醇。学术界就这些陶器关乎酿酒达成了共识,但对尖底瓶使用功能的认识还存在着意见分歧。钱耀鹏认为,小口尖底瓶不大适合谷物酒发酵,应是在发酵物去除粗糟之后再利用尖底瓶沉淀分离酒液中的微粒成分。因为尖底的内壁不仅保留有泥条盘筑痕迹,有的甚至还刻意按出一圈一圈的指窝,这种凹凸不平的壁面结构有助于提升沉淀物的附着力,使沉淀物更加稳定。

北首岭遗址M187∶1陶尖底瓶颈部彩陶纹饰手握磨痕 受访者供图

尖底瓶是仰韶文化的代表性陶器之一,有关其功能或用途的争议由来已久。认为是汲水器(甀)、酒器、欹器(侑卮)、祭器(礼器)、魂瓶等观点,均立足于不分大小的形态结构,分别通过民族学、古文字或典籍记载、外国考古资料乃至残留物分析结果进行跨时空比较研究。仰韶文化早期中小型尖底瓶居多,可能与出土随葬品的数量较多有关。大型和中小型尖底瓶究竟有无关联,为何中小型尖底瓶始终与形体相当的小口平底瓶共存?钱耀鹏教授研究认为,陶质尖底瓶具有较强的渗水性,因而存储、澄滤过程中需要恒湿恒温环境;从存储到最终的宴饮、祭祀活动,既要完成便于移动使用的转化过程,还需保证澄滤作用不致失效。在转换过程中,大部分酒液完全可以保持澄滤后的纯洁度,只有最后流出的一部分酒液可能再次浑浊。尖底的功能在于沉淀澄滤,而无需再次澄滤者便可置于平底瓶中。事实上,大型尖底瓶的容积往往是中小型尖底瓶的2~4倍,转换时一个大型尖底瓶大概需要1~3个平底瓶和1个中小型尖底瓶,后者就是用来进行再次沉淀澄滤。这应该就是仰韶文化中晚期平底瓶的发现几率大于中小型尖底瓶的重要原因。

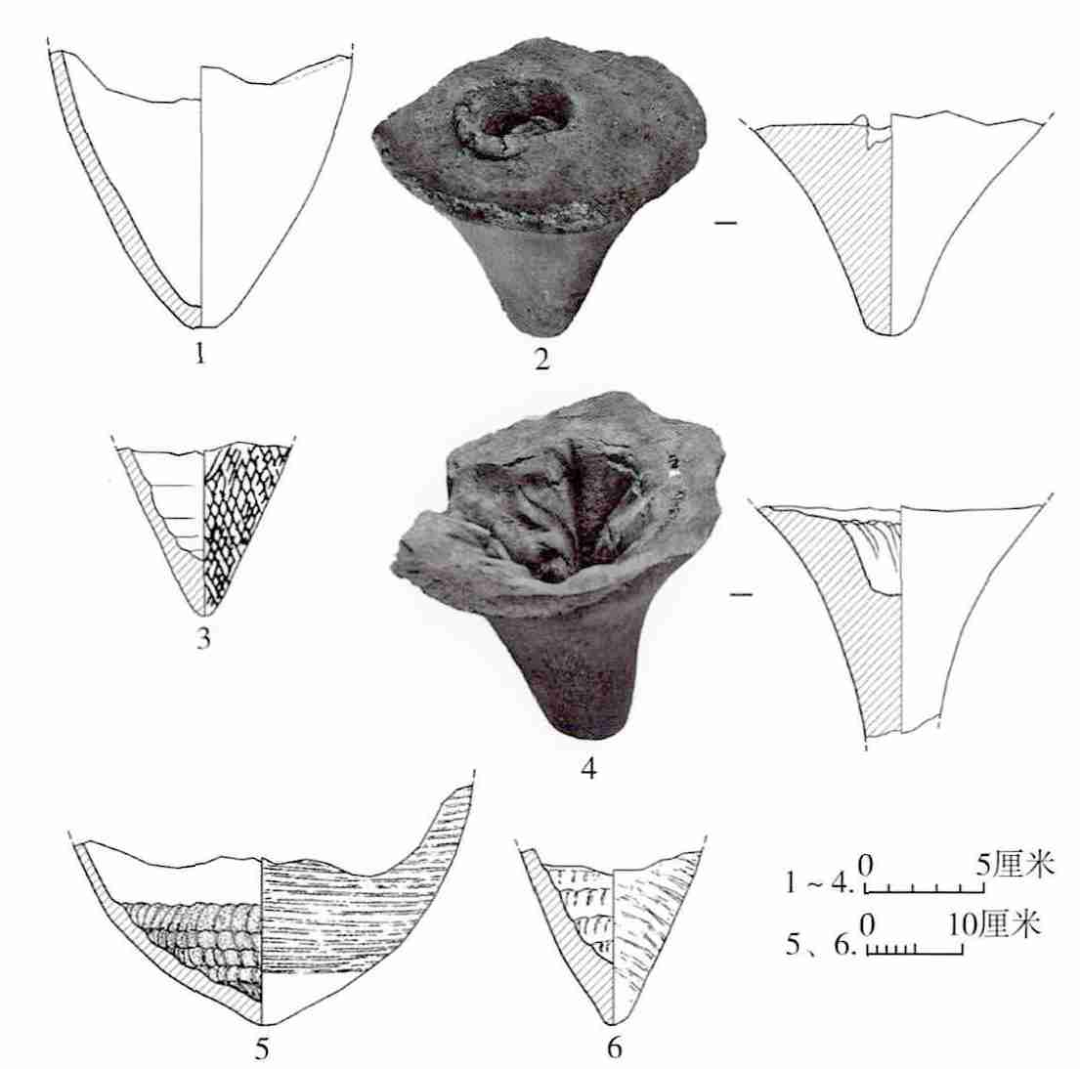

陶尖底瓶尖底内壁制作痕迹 受访者供图

(1.南寨子M4∶2 2.鱼化寨H135∶4 3.案板CNDH30∶60 4.鱼化寨H15∶3 5.五庄果墚CF1∶20 6.固镇T105③a∶4)

以渭水流域为分布中心的仰韶文化尖底瓶,至少可分大型和中小型两大类,二者拥有不同的演变特点。分段制作的成型工艺致使尖底瓶在承重使用时易于从粘接处断裂,且尖底内壁的结构特点极易被忽略。而尖底瓶形态结构背后隐含着一些特殊的功能,尖底及其凹凸不平的内壁具有良好的沉淀澄滤性能,小口便于封盖和开启。大、小尖底瓶的双耳功能有别,大型者主要在于固定搬运用的绳索,而中小型者则主要在于系绳以分散使用时的着力点,用以辅助提取但非远距离提行。由于尖底的主要功能在于沉淀澄滤,一旦人们找到了更加便捷、有效的沉淀分离技术,很快就会淘汰不便放置的尖底结构。至于仰韶文化之后取而代之的沉淀分离技术,尚待进一步讨论。

不起眼的房屋与最早确认的池塘

枣树沟脑遗址位于咸阳市淳化县润镇梁家村,处在泾河支流通神沟河东侧的坡地及台塬上。据文献记载,周人先祖公刘率领部族迁居到豳地,公刘的儿子庆节在豳地建国。2006—2007年,钱耀鹏主持对枣树沟脑遗址的发掘工作。

枣树沟脑遗址地处古豳地东部边缘。遗址中的先周时期的文化遗存最为丰富,且特征鲜明。考古人员发现有房址、灰坑、墓葬、池塘等遗迹,并出土有陶器、石器、骨器、铜器等文物。钱耀鹏说,“此前,古豳地缺乏较为系统且目标明确的考古调查和大规模发掘,致使新石器时代晚期至西周时期的环境变迁及文化发展特点等不明。枣树沟脑遗址的发掘有助于推动相关学术问题的深入研究。”

刚开始发掘时,工作条件非常艰苦。他带领考古队员白天发掘,晚上整理资料,常常从早上一直忙到深夜。一次,他们意外发现一处不起眼的房屋遗迹,结构类似口小底大的袋装窖穴,并出土了大量特征鲜明的文物,包括陶器、石器和骨器等,仅可复原陶器就达58件之多。这在古豳地先周时期的考古发现中尚无二例。

经过细致排查,钱耀鹏发现,房屋内的堆积物由黄土、灰土及红烧土、灰烬等构成。上部堆积物主要是灰土并夹杂有成片或成块的黄土,下部堆积物则是带状分布的红烧土,红烧土上下夹杂了大量陶器残片,东侧烧土下叠压着许多长条状的木炭及成堆的植物类遗存。他立刻判断出,这条红烧土带并非屋内原有设施,而是房屋西南部塌陷且经火烤所致,房屋也是因坍塌、失火而废弃的。房屋的东南角原来可能放置有储存植物类种子的陶器,其余空间则主要用来存放其他陶器。这无疑是一座专门用来储藏陶器的简易性房屋建筑,在其侧面不远处可见陶窑残迹。

另外,遗址内还发现了2座大型灰坑。随着发掘的不断深入,钱耀鹏发现坑底有较厚的青灰色淤土层和红褐色黏土层堆积,一座坑口有浅浅的进水沟槽。他认为,这种致密的红黏土具有良好的防渗性能,是黄土高原地区比较理想的蓄水防渗材料。因此,可以确定其为蓄水坑或池塘类遗迹。

钱耀鹏还注意到,其他许多灰坑内也有这种红土堆积,甚至个别坑内堆积全部为红褐色黏土,似乎专为储存红土之用。在这些灰坑附近,考古人员并没有发现制陶场所及陶窑等遗迹,因而可以排除红褐色黏土用于制陶的可能性。更为重要的是,在通向河沟的坡地上还发现了一处专门掘取红土的遗迹,红土自然堆积厚度达2米左右,明显超过附近的红土层厚度,红土断面上遍布掘土工具的使用痕迹。

“考古学者的目光要像刑警般敏锐,逻辑分析要像法官般严谨。在发现‘不起眼的房子’后,我们还发现了池塘。”钱耀鹏笑着说,“这是国内田野考古中最早确认的池塘遗迹。”考古学者应该具备扎实的专业知识、敏锐的观察力、细致入微的工作态度、良好的沟通能力和团队协作精神以及持续的学习和探索精神。

西北大学考古学是我国高等学校中最早建立的考古学专业之一,依托文化遗产学院,在学科建设、人才培养和科研创新方面具有显著优势。创立以来,一代又一代考古人深入田野,取得了一系列标志性考古成果。西北大学文化遗产学院的青年考古追光者们通过实地考古,在田野发掘中认识历史、解码文明。

原文链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/E36caZcvNI0EoGv54MvGWQ