10月18日上午,第三届“良渚论坛”的主论坛上,考古学家、西北大学校长孙庆伟做了主旨演讲。

孙庆伟在第三届“良渚论坛”上的发言 图片来源:良管委

孙庆伟说,彰显中华民族的文化主体性,关键的一条就是重塑关于文明的定义,是建立判定人类进入文明社会的中国标准。正是基于以良渚古城为代表的考古发现,中华文明探源工程冲破了长期以来西方学界以“文字、冶金术和城市作为早期文明三要素标准的束缚,创新提出了以“城市、阶级、国家”作为判断文明社会的中国方案。

在主论坛上,孙庆伟也提出了天地人“三才之道”的“万物一体”的中华文明观:“通天”之天道;“顺地”之地道;“知人”之人道。

在良渚,孙庆伟想到了1977年,也是这个时节的杭州,苏秉琦先生来良渚,坐在大观山果园的草坪上,和严文明先生的那场聊天:“古代的杭州,就在这里。”

潮新闻·钱江晚报记者专访了孙庆伟。

孙庆伟在第三届“良渚论坛”上的发言PPT,图片来自西北大学文化遗产学院

潮新闻·钱江晚报:您来过良渚很多次,对良渚的考古研究很熟悉,您怎么看良渚考古工作这些年的发展?

孙庆伟:良渚考古首先是确立了一个全国考古的标杆。大遗址的发掘是中国考古学的一个核心工作,也是研究中华文明发展脉络的关键节点。从牟永抗、王明达先生,到刘斌、方向明、王宁远、陈明辉等等几代浙江考古学者,锲而不舍地坚守在良渚文化考古一线,才取得了今天瞩目的成绩。如果没有这些学者持之不懈的努力,这些重大考古发现和研究成果都无从谈起。浙江考古所人手不多,光是配合基建的任务就很重,但是他们能够把学术研究和主动性发掘放在十分重要的位置,集中优势兵力,没有分心,持之以恒在良渚遗址开展工作。我想这对全国的考古同行都是很重要的启示。

良渚的标杆意义,还体现在良渚这种超大型遗址工作本身。因为做大遗址,像殷墟考古,马上就要100年。良渚考古,我想同样是百年,甚至是千年的工作。

但是人生有限,怎么样在比较短的时间内,能够比较高效地厘清良渚遗址的基本面貌,并且抓住它的关键核心,这也是对考古工作很大的挑战。在这方面,浙江的考古工作者以祭坛、城址和水坝的发现和发掘为突破口,在较短的时间内就已经有了如此丰硕的成果,这也是让我们非常敬佩的。此外,良渚还给全国乃至世界考古和遗产保护同行带来启发:它也是遗产保护利用的典范。

第三点,在文明的阐释方面,良渚也取得了突破性的进展。通过良渚的考古发现,中国的学者提出了文明定义的中国方案。中国作为一个文明古国,对于文明的理解究竟是什么?对于文明这个词的理解,它的背后不仅仅是一个学术问题,更是一个文化的问题,它关系到我们对于中华民族文化主体性的理解和弘扬,关系到我们的文化自信。

第四点,我觉得现在正在日益显现,也就是通过良渚的保护研究和阐释,现在到了一个有效合理利用的新阶段。

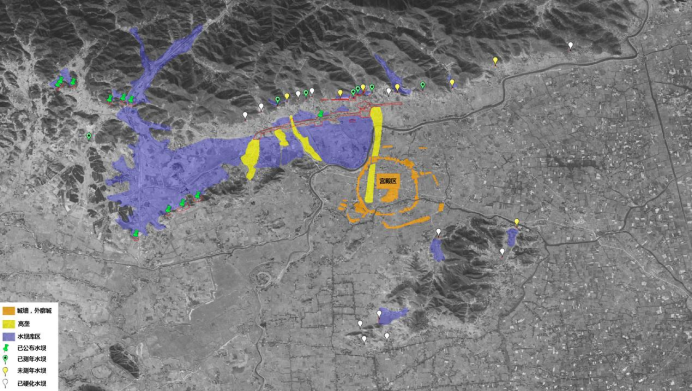

良渚古城及水利系统完整结构

钱江晚报:除了史前考古,您怎么看浙江考古这些年的发展?

孙庆伟:首先,考古工作的氛围好,主管部门重视,专业部门努力,具体承担工作的同志很敬业,这就已经形成了一个很好的工作氛围,这对于干事创业就特别重要。现在很多省的考古同行都很羡慕浙江考古所,包括很多年轻人愿意来浙江工作。当良好的工作氛围形成以后,成果自然会涌现出来。

从考古的资源禀赋来讲,浙江考古不是最优的,很难和河南、陕西这些省份去比。但是,现在考古学正处在一个转型阶段,就是从发掘到阐释这样一个转变阶段。在这个转变阶段,我觉得浙江考古已经开始引领。这个契机,就是良渚考古,已经走在全国前列,现在成果已经显现出来了。

所以我想这是非常关键的一个点。以良渚考古为龙头,形成很好的工作范式,再推广。我觉得下一步,是否还可以在转化方面再引领全国考古界。未来的考古学绝对不是以挖为主,以前傅斯年先生说要“动手动脚找东西”,现在我觉得要动脑动嘴讲故事,讲好文明的故事,这应该是新时代考古的重要使命。

潮新闻·钱江晚报:怎么理解这种“转化”?您刚才提到从发掘到阐释的转变,能否具体讲讲“阐释”。

孙庆伟:这其中很重要的一个转化,就是实现学术话语的大众化表达。苏秉琦先生做了很好的示范,他晚年写了《中国文明起源新探》,这是一部真正有跨学科影响力的作品,在社会上影响很大。

如何转化,有两个要素我觉得很重要。第一个,就像苏秉琦先生说的,考古是人民的事业。也就是说,考古工作一定不能脱离人民。只有把你的工作融入到人们的日常生活中,才有了源头活水,而不只是囿于学术的小圈层。第二个,就是转化的方式,或者说“活”起来的方式。我们研究历史,从司马迁和孔子开始,都不是为了过去,而是为了“述往事,思来者”,一定要有贯通古今的责任感和使命感。

在良渚论坛发言的最后,我提到,文明既是存在论的,更是生成论的。我们说良渚,既要说5000年前的良渚,更要想到现在的良渚和未来的良渚,这是文物活起来一个很重要的方向。考古学者应该更多打破学科壁垒,走向人民大众,满足人民群众对美好生活的向往,这是当务之急。从这点来讲,我想考古工作的星辰大海还没有到来。

潮新闻·钱江晚报:中国古代玉器是您的重点研究方向,探索长江下游地区文明演进模式,绕不开“玉器时代”的讨论。上世纪90年代牟永抗、吴汝祚先生提出“玉器时代”,把中华古文明有别于其他世界古文明的主要特征的玉和玉器观念,作为重点考察中国文明形成的方式和道路。当初“玉器时代”的提出,还是引起了很多的讨论,比如中国历史上有没有一个“玉器时代”的存在。今天,很多考古学家依然还在讨论。从中华文明起源和发展的标志来看,您怎么看“玉器时代”?

孙庆伟:我认为玉器是中华文明的一个重要标识,但是我不太赞同有一个“玉器时代”。以前“石器时代、青铜时代、铁器时代”的分类,主要是作为生产工具而存在的,玉器从来没有作为生产工具存在。

从物质载体看,中国文明有两大核心,一个是玉,一个是丝绸。孔子说:“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”玉和丝绸就是最主要的文明的物化象征。

潮新闻·钱江晚报:我们经常用玉器来表述良渚文明的意义所在,您怎么看良渚的玉和玉文化?

孙庆伟:就目前的发现来看,距今五千多年前的玉文化,良渚应该是最高峰。

我们通常讲中华文明多元一体格局,只有在良渚和石峁发现以后,才真正让我们感受到了多元一体。5000年,看良渚;4000年,看石峁。如果没有良渚和石峁,我们说的多元一体,在文明形成阶段,是很难有考古学支撑的。

从目前来看,关于玉器文明,我们找到最早的高峰就两个,一个良渚,一个红山。所以,从文明的源头上看,这是良渚非常关键的贡献。

潮新闻·钱江晚报:良渚的考古和研究一直持续进行中,如今更多的是多学科研究、科技考古的手段纳入其中,但是作为史前考古,我们对于良渚的社会制度、管理机制等等微观社会层面的内容,其实是不了解的,这也是最难的一部分。您觉得接下来良渚考古研究的方向和重点是什么,或者说您有什么期待?

孙庆伟:我认为最主要的,要从看物、懂物,到看人。比如良渚古城,我说它绝对是一个智慧城市。就像这次我在良渚论坛中所讲的,它依托地形、水文、生态,因势利导,构建起山、水、城、田、湖五位一体的大型复杂城市系统。从分区上看,初步形成了宫殿、仓储、手工业作坊、贵族墓葬等功能分区,以及内城、外郭等城市圈层格局。从公共设施看,良渚古城遗址群周边用草裹泥技术堆砌的大型水坝群,使城内的河道与外围水系相贯通,形成了农业灌溉、养殖、生态围育的生态循环,又成为高效密集的水上交通运输网,更具备了有效调节水量的洪涝风控体系,当之无愧成为古代文明“智慧营城”、人与自然“和谐共生”的“中华第一城”。

这中间一定是有设计理念的,否则莫角山(宫殿区)怎么会方方正正居于中间?这当然是设计的。5000年前的良渚,我们现在不知道那个“大国工匠”是谁,是怎么样的,但他一定是有宏大的设计理念。

我觉得考古首先是大视野,再是小器物。如果我们一下子陷入到了一个具体的器物,一条具体的城壕,一个具体的墓葬里面,那我们就没有整体观。我们现在研究的是文明的最高形态,所以一定要先研究上层建筑,而不仅仅是研究具体的器物。

比如,解释不好玉琮,理解不了良渚玉琮的设计理念,我们可能就理解不了良渚人,那么我们对良渚的思想观念和社会组织形态就不了解。比如治水,从来就是治国理政的一种形式。良渚人治水就是良渚人治国。怎么样把治水和治国有机地贯通起来,我觉得这可能是我们良渚考古未来要发力的重点方向。

孙庆伟在第三届“良渚论坛”上的发言PPT,图片来自西北大学文化遗产学院

潮新闻·钱江晚报:您在良渚论坛发言中的“天地人”,在传统文化的语境中似乎是很常见的概念,但是在考古学背景下或者说在考古学揭示的背景下,以传统的天地人观念来做阐释文明标准就非常新颖,可否谈谈这个阐释方式是怎么产生的,或者说您的思考过程。

孙庆伟:这和我前面提到的如何理解中国古代文明相关。中华文明是人类历史上唯一延续数千年而没有中断的文明,这其中必然有其独特性。总书记强调“第二个结合”,也指引考古工作者从中华优秀传统文化的角度来思考中华文明观。通过对《周易》《史记》这两个经典文本的理解,就会感到两者共同凝练了中华文明一个最鲜明的特质,即“天人之际”;共同蕴涵着人类文明一种最深刻的关怀,即“天人合一”。更启示我们的是,两者都是以天、地、人“三才之道”,来衡量进入文明社会的标准,体现了“万物一体”中华文明观。我的这个理解仅仅是初步阐释,不一定正确,但借此机会提出来和学界同仁商讨,起抛砖引玉的作用。

原文链接:

https://tidenews.com.cn/news.html?id=3280016&from_channel=63e734705476b20001d52d64&top_id=3280024&source=weixin